くらしナビ

【〈上手に老いるための〉フレイル予防】

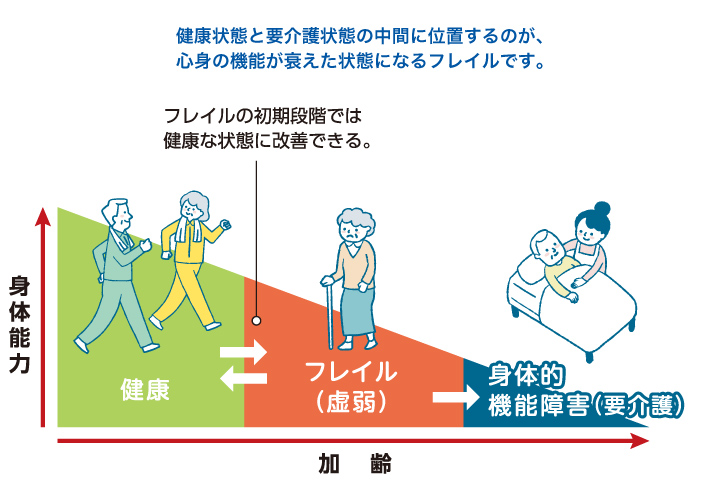

「フレイル」とは、健康状態と要介護状態の間の「虚弱(衰弱)状態」のことをいいます。日本人の平均寿命はコロナ禍に縮小しましたが、令和5年は再び前年を上回り、女性87.14年、男性81.09年でした※。

90歳以上人口は高齢者全体の約1割、360万人以上となり、「人生100年時代」が目前の今、できるだけ長く健康を維持するための「フレイル予防」が注目されています。本特集では、この「フレイル予防」のポイントをご紹介します。

※厚生労働省「令和5年簡易生命表」

フレイルとは何か?

フレイルは「身体の状態」だけではない複合的な概念

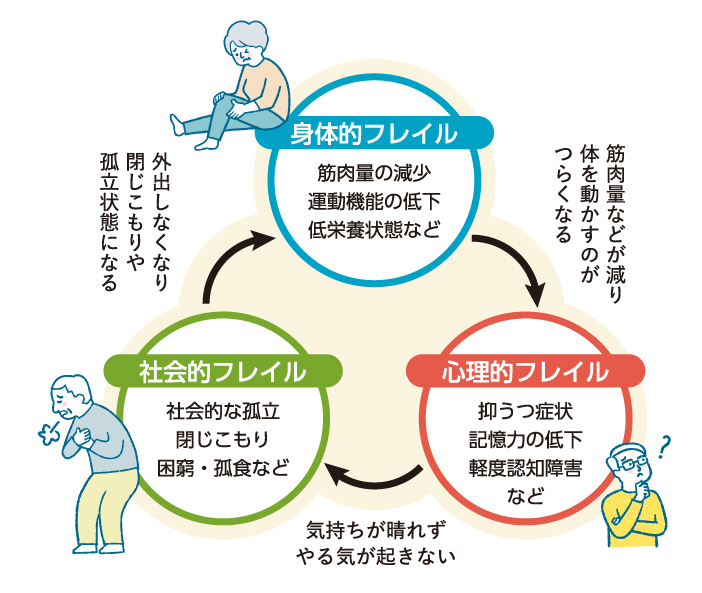

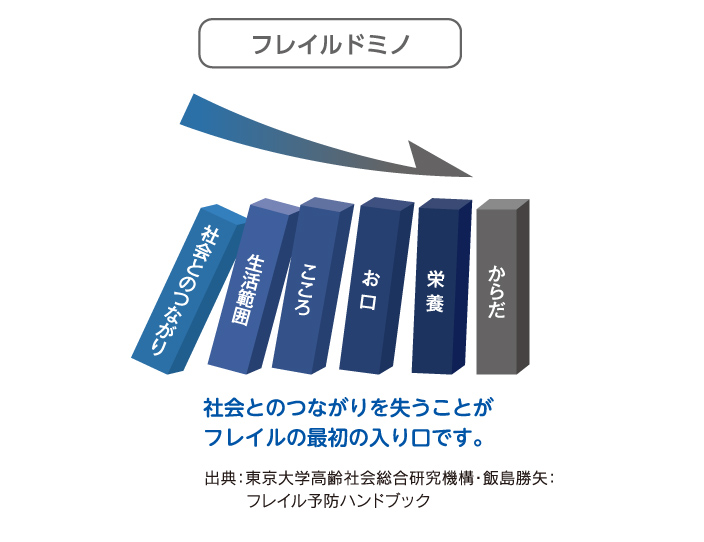

フレイルは、単に身体の状態だけではなく、社会とのつながりの状況、心理的な状態等を包括した概念です。具体的には、筋力の低下や栄養不足などの「身体的フレイル」、外出する機会が減るなどして孤立する「社会的フレイル」、抑うつ症状や軽度の認知症などの「心理的フレイル」があり、それぞれが密接につながっているのです。

このような多面性があるからこそ、フレイル予防もさまざまな角度から取り組む必要があり、医療だけではなく保健・介護・福祉や地域コミュニティに関わる「多職種連携」が重要になります。

「老化」と「生活習慣病」がフレイルを引き起こす

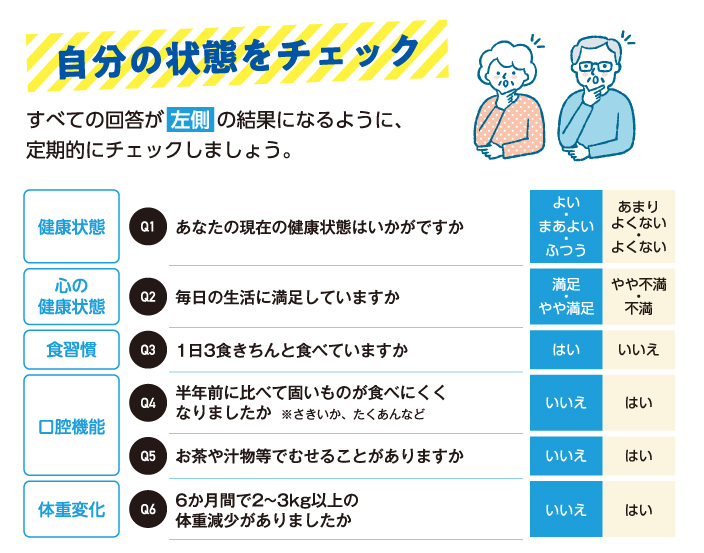

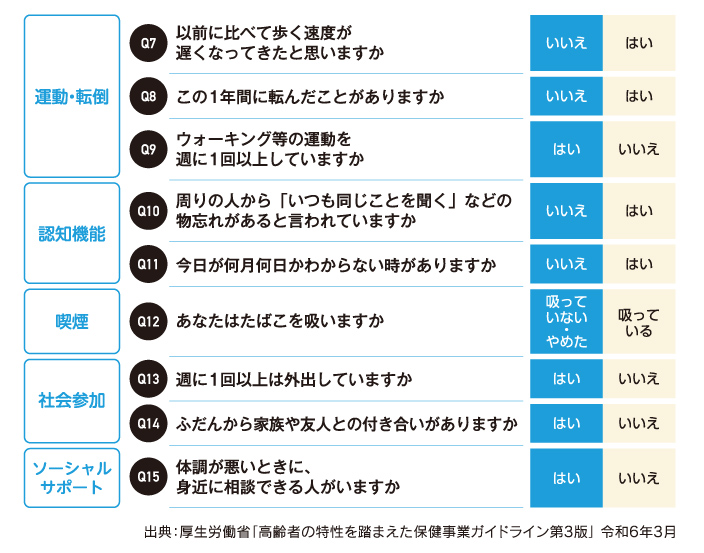

フレイルは加齢に伴うものですが、65歳でフレイル状態の方もいれば、80歳や90歳でも健康な方はいます。この個人差が生じる大きな要因の一つが「生活習慣」です。フレイル予防の基本は、心身の健康を損なう生活習慣を見直し、生活習慣病を予防・改善すること。自らの状態を定期的にチェックして「フレイル予防」に取り組みましょう。

特に気をつけたい社会的な孤立

「社会的役割」の喪失で急速にフレイルが進行するリスク

一般には、わかりやすい身体的フレイルへの対応に注目が集まりがちですが、フレイルの入口としては「社会的な孤立」が要注意です。男性に多いのですが、定年退職に伴って、それまでの社会的地位や役割が無くなり、家に閉じこもりがちになってしまうようなケースが典型的です。家に閉じこもって生活範囲が狭くなると運動量が減り、人と話す機会も減りますから、心理的には抑うつ状態になりやすく、口を動かさないため咀嚼力が低下、栄養不足に陥ります。運動不足も相まって筋肉量が低下し、ますますフレイルが進行してしまうのです。

老化は日常の中では気が付かないくらいゆっくりと進むものですが、こうしたフレイルの連鎖に陥った場合には、注意が必要なのです。

重要なご家族の役割

フレイル予防のためには、行政をはじめ、医療・介護事業者、地域コミュニティ等が連携して包摂する仕組み(国が推進する地域包括ケアシステム)が必要ですが、身近なご家族の役割が何より重要です。ご家族が同居している場合でも、日中は皆、仕事などで外出し、本人だけが家に残るような生活スタイルは多いものです。それでも食事を家族の皆で会話をしながら食べたり、外に出かけるように促したりすることがフレイル予防になります。また、日頃から様子を見ているご家族だからこそ、適切なタイミングで医療機関等に相談できるはずです。

フレイルから回復は本当にできるの?

生活習慣の見直しにより、フレイル状態から回復することは可能です。が、皆さんが思い描く(完全なる)回復ではないかもしれません。老いに伴う身体機能の低下は、総体的にみて不可逆な変化であり、若返るわけではないからです。生物として自然なことだと頭では理解できる一方、「これまでできたのだから…」という感情もまた自然なことだと思います。この「老いの悩み」と上手に折り合っていくことも大切ではないかと感じています。

フレイル予防のために知ってもらいたいポイント

フレイル予防のポイントは大きく以下の3つです。ご本人はもちろん、ご家族、ご友人の方もフレイルのリスクを理解していただき、積極的に外に出るよう促していきましょう。

1 社会参加

ボランティアや地域活動、趣味の活動、就労など

社会参加によって人と交わることは非常に重要です。興味のある文化的な活動でもよいのです。きっかけを探すなら、公民館や市報などに掲載されているイベントの情報がおすすめ。興味がわいたイベントに足を運んでみる、その一歩が重要なのだと思います。

2 栄養改善+ 口腔ケア

食事をしっかり食べて、口腔ケアにも気を配る

栄養バランスのとれた食事は、日々の活動のエネルギー源になります。近年、特に口の機能低下や歯周病を防ぐ口腔ケア(オーラルフレイル対策)の重要性が指摘されています。口の筋力低下は栄養摂取効率を下げ、食欲低下につながるほか、誤嚥性肺炎を引き起こす原因にもなります。

3 運動習慣

散歩やウォーキング、ストレッチなど

適切な運動習慣が健康寿命を延ばすことは、種々の研究から明らかになっています。運動によって脳活動が活発となり、認知症の予防につながるなどの効用も確認されており、食欲や心の健康にも影響します。

「フレイル予防」は上手に老いるための手段

今回、フレイル予防について考えてきましたが、私たちが死から逃れられないように、その過程にあるフレイルからも逃れられるものではありません。そのような意味で「フレイルにならないこと」に固執しすぎない方がよいだろうと思います。大切なことは、人生最期の数十年の期間を豊かな時間にすること、ではないでしょうか。

「フレイルを予防するために外へ出ましょう」の本当の意味は、「充実した老後を過ごすために、思い切って外へ出ましょう」ということなのです。上手に老いるための環境を整えようとすれば、社会とのなんらかの関わりを持った方が生き甲斐になります。また、美味しいものを食べられるのは幸せなことですし、運動をするのは気分が良いことのはずです。

いつからでも遅いということはありません。一歩を踏み出しさえすれば、医療や介護・福祉の専門家や地域の人々が、充実した老後を過ごそうとされる皆さんの助けになってくれるはずです。

【 参考資料 】

- 厚生労働省 「高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン第3版」

令和6年3月 - 厚生労働省 令和元年度食事摂取基準を活用した高齢者のフレイル予防事業

「食べて元気にフレイル予防」パンフレット

酒井拓 (さかいたく)

所属:さかい内科・内視鏡クリニック

TEL. 092-482-3966 FAX. 092-415-6407

住所:福岡市博多区半道橋2丁目7-50

酒井拓 (さかいたく)

専門分野:さかい内科・内視鏡クリニック

TEL. 092-482-3966 FAX. 092-415-6407

住所:福岡市博多区半道橋2丁目7-50