くらしナビ

【高齢ドライバーによる交通事故】

「まだ大丈夫」と思っていませんか?

2019年4月に起きた「池袋暴走事故」がきっかけとなり、高齢ドライバーによる交通事故への関心が高まりました。これ以降、高齢者の運転免許の自主返納が増えたほか、道路交通法改正などによる対策も進められています。しかし、高齢者の人口がますます増加する中、高齢者関連の交通事故は未だに

2019年4月に起きた「池袋暴走事故」がきっかけとなり、高齢ドライバーによる交通事故への関心が高まりました。これ以降、高齢者の運転免許の自主返納が増えたほか、道路交通法改正などによる対策も進められています。しかし、高齢者の人口がますます増加する中、高齢者関連の交通事故は未だに

多い状況です。高齢ドライバーの交通事故について、ご家族の皆さんと一緒に考えてみませんか。

高齢者の交通事故の現状を知る

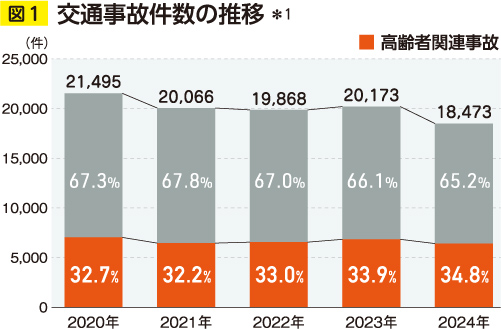

高齢者関連の「交通事故割合」は増加傾向 【図1】

ここ数年の福岡県における交通事故件数※は、横ばいから減少傾向にあります。しかし、高齢者関連の事故に注目すると、年によって増減があり、大きくは減っていません。

事故に占める高齢者関連の事故割合はむしろ増加しており、2024年の交通事故全体18,473件の約35%、6,423件が高齢者関連の事故でした。

※統計上、交通事故は「人身事故」が対象となります。

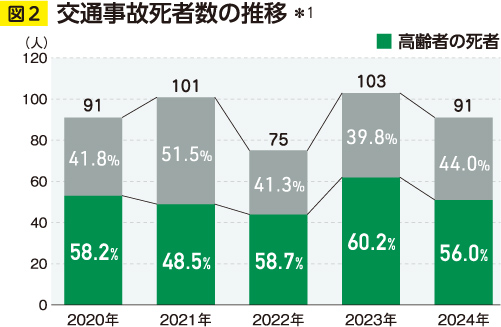

高齢者の交通事故は「死亡事故」につながりやすい 【図2】

また、年によって増減がありますが、交通事故による全死者に占める高齢者の死者は約5~6割という高い割合を占めています。高齢者が交通事故を起こしたり、巻き込まれたりした場合、死亡するリスクが高い傾向にあることがわかります。

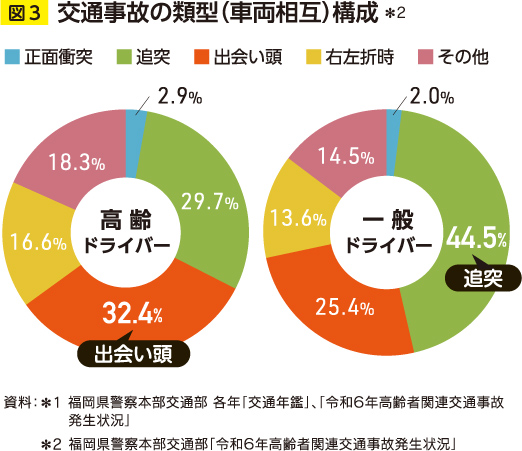

高齢ドライバーの事故は被害が大きくなりやすい 【図3】

自動車同士の交通事故の「類型」をみると、一般ドライバー(高齢ドライバー以外)では「追突」が圧倒的に多いのですが、高齢ドライバーでは「出会い頭」をはじめ「追突」以外も多い傾向があります。「出会い頭」の事故は、「追突」と比較して重傷化しやすいことから、高齢ドライバーの事故は被害が大きくなりやすいことがうかがわれます。

小さな「ヒヤリ」が危険信号!

交通事故は「同じ人」が繰り返し起こす傾向があるため、福岡県警では1年間に3回以上の人身・物損事故を起こした県内居住の高齢ドライバー(頻回事故歴者)を対象に、「交通安全アドバイス」という個別フォローを実施。その対象者は年間で約500人にのぼります。

コツンと軽く当ててしまったような小さな事故や、事故にはならなかったもののヒヤリとした経験をお持ちの方は、大きな事故の予兆と捉えて、次に紹介するような対応を真剣に考えていただきたいと思います。

ひとことコラム 踏み間違い事故は高齢者に多い? 意外に思われるかもしれませんが、「踏み間違いによる事故」は、高齢ドライバーよりも若年ドライバーに多い傾向があります。ペダル操作ミスはすべての運転者に気を付けてほしいことです。ただ、高齢ドライバーの場合、踏み間違った後のブレーキ操作が遅れる、あるいは対応ができないために被害が大きくなりやすいので、やはり注意が必要です。

意外に思われるかもしれませんが、「踏み間違いによる事故」は、高齢ドライバーよりも若年ドライバーに多い傾向があります。ペダル操作ミスはすべての運転者に気を付けてほしいことです。ただ、高齢ドライバーの場合、踏み間違った後のブレーキ操作が遅れる、あるいは対応ができないために被害が大きくなりやすいので、やはり注意が必要です。

高齢ドライバーはどうすればいいか?

加齢に伴う身体機能の低下を客観的に把握しよう

高齢ドライバーの皆さんの中には、自らの運転技量に自信がある方が少なくありません。確かに、長年の運転経験から得た知識や技術は安全運転に役立つのですが、その一方で加齢に伴う自らの身体機能の低下について、きちんと把握できているでしょうか?

運転に不安を感じている方はもちろん、「まだ大丈夫」と思われている方も、客観的に自らの身体機能の状態を見つめる機会を設けることをおすすめします。ご家族も交えて、次のようなイベントや施設利用を検討してみてはいかがでしょうか?

1)シルバー・セーフティ・ドライビングスクールへの参加

福岡県警や日本自動車連盟(JAF)等が連携して、高齢者を対象とした「シルバー・セーフティ・ドライビングスクール」を定期的に開催しています。地域の自動車学校を会場に、安全運転の座学講習やコースの実技走行等を行います。

※自治体の広報紙やJAF、自動車学校のホームページ等で告知されています。

一般的な開催概要

対 象●65歳以上で、マイカーで参加可能な方

料 金●無料

開催場所●自動車学校

開催内容●座学、実技走行、反射神経の測定やサポートカー体験等

2)誰でも体験できる「各種シミュレーター体験」をしてみる

福岡自動車運転免許試験場(福岡市南区)内にある「ふっけいコアセンター」には、各種シミュレーター(道路横断、自転車や車の運転等を疑似体験)や、反射神経を測定する機器などが備えられており、誰でも無料で使用できます。

福岡自動車運転免許試験場(福岡市南区)内にある「ふっけいコアセンター」には、各種シミュレーター(道路横断、自転車や車の運転等を疑似体験)や、反射神経を測定する機器などが備えられており、誰でも無料で使用できます。

※事前に予約することで、警察官による「高齢者講習」等を受けることもできます。

施設概要

住 所●福岡市南区花畑4-7-1 福岡自動車運転免許試験場 4F

料 金●無料

開館時間●10:00~11:00、13:30~14:30( 平日のみ開館、土日祝は閉館)

体験内容●運転シミュレーター / 歩行者シミュレーター

俊敏性測定 / 反射材の効果体験 など

3)地域の「高齢者交通安全教室」に参加

福岡県警や交通安全協会、自治体などが連携して、地域の公民館や体育館等で高齢者向けの交通安全教室や講習を開催しています。最新のVRや、反射神経を測定する機器を使った体験などもできます。

福岡県警や交通安全協会、自治体などが連携して、地域の公民館や体育館等で高齢者向けの交通安全教室や講習を開催しています。最新のVRや、反射神経を測定する機器を使った体験などもできます。

※自治会や老人会等からの依頼も随時、受け付けています。

一般的な開催概要

対 象●65歳以上の高齢者

料 金●無料

開催場所●公民館等

開催内容●交通安全講習や最新のVR機器や各種測定機器による体験等

「補償運転」を実践しよう

近年、高齢ドライバーが自主的に「免許返納」をする動きが見られますが、ドライバーにとって免許証を手放すのは、生活への影響が大きい決断になります。そこで、まず実践して欲しいのが「補償運転」です。

「補償運転」という言葉は聞き慣れないかもしれませんが、加齢に伴う運転技能の低下を「補う運転方法」のことです。自分自身の体調や、その日の天候、道路状況などを考えて、場合によっては運転を控えるなど、安全を第一に考えます。

補償運転の例

「夜は見えにくくなった」

→「運転は昼間だけにしよう」

「雨の日は視界が悪く不安」

→「運転は晴れた日だけにしよう」

「体力、集中力が持続しなくなった」

→「長距離運転はやめて近所の買い物や通院等だけにしよう」

それでも不安を感じたら、運転免許の自主返納を検討

ご家族とも相談して、運転免許の自主返納について検討しましょう。

ご家族とも相談して、運転免許の自主返納について検討しましょう。

自主返納に関する相談は、各警察署窓口や各地区の運転免許試験場で受け付けています。これまでは「身分証」として保有を続ける方も多かったのですが、最近ではマイナンバーカードがありますし、「運転経歴証明書」の交付を受けることもできます。「運転経歴証明書」は、免許証同様に公的な身分証明になるほか、自主返納者に対するバスやタクシー乗車券等の支援サービスを受ける際に必要になります。

ひとことコラム 運転免許証の更新

運転免許更新のタイミングは、多くのドライバーにとって自らの運転技能や身体機能の低下について考えるきっかけになります。特に70歳以上の高齢ドライバーは「高齢者講習」が義務となっているほか、75歳以上からは「認知機能検査」を受ける必要があります。さらに、過去3年間に一定の違反歴のある方は「運転技能検査」に合格しなければ運転免許証の更新を受けられません。

誰も得をしない不幸な「交通事故」を防ぐために。

統計からは事故の大きさや、詳しい内容はわかりませんが、時折、報道等で大きく取り上げられる高齢ドライバーによる交通事故には、小学生の列に車が突っ込むなど痛ましいものがあります。高齢ドライバーに限った話ではありませんが、交通事故というものは、加害者と被害者の双方を不幸にするものです。

交通事故を起こさないために、高齢ドライバーの皆さんは、ご自身の運転能力の変化に「気付いていただくこと」が、特に重要だと感じています。安全講習の場などで、反射神経の測定をすると、「こんなに遅い反応しかできないのか…」と驚かれる方が多いので、まずはそういう衰えを自覚するところからはじめて、「補償運転」を取り入れていただければと思います。

水島和昭 (みずしま かずあき)

所属:福岡県警察本部 交通部 交通企画課 管理官

TEL. 092-641-4141

住所:〒812-8576 福岡市博多区東公園7番7号

水島和昭 (みずしま かずあき)

専門分野:

TEL. 092-641-4141

住所:〒812-8576 福岡市博多区東公園7番7号